No.532:権限委譲ができない ~そこにある本当の理由とその実践的なやり方~

運送関連サービス業T社は、創業以来、社長がほぼすべての業務の意思決定を行ってきました。営業所が4か所に増えた現在、その弊害が顕在化しています。優秀な一人の所長を除き3名の所長が機能していないのです。

T社長は言いました。

「彼らを育てるために、私は口を出さないようにしました。」

私は御聞きしました。

「その結果はいかがでしたか?」

T社長は、首を横に振りながら答えました。

「ダメでした。大崩壊する直前で、私が介入することになりました。」

権限委譲とは

権限委譲とは、ある業務やポジションを他者(部下・外注)に任せることを指します。その仕事は責任を伴います。彼らには、自分で正しい判断をし、業務を遂行することが求められます。

年商数億円から年商10億円に進む過程で、この『権限委譲』を全ての業務で行うことになります。営業を任せる、部長職を任せる、など。これ無しには、これ以上大きくすることはできません。しかし、多くの会社では、その必要性を理解しながらも、実際にはうまく進められていないのです。

権限委譲ができない組織が抱える問題

その結果、次の状態に見舞われることになっています。

・社長や管理者が業務に追われ、経営的な仕事に時間が割けられない。

・管理者や社員が育たない。その結果、組織全体の成長が停滞する。

・規模拡大に伴い、更に社長や一部の優秀な社員への業務の属人化が進む。

社員(部下)への権限委譲ができない理由

では、なぜこの権限委譲ができないのでしょうか。大きくは次の三つになります。

1.社員の能力不足:経験やスキルが足りず、任せることに不安を感じます。それ以上に「彼は逃げずに取り組んでくれるか」という信頼性の問題も大きいのです。

2.自分がやったほうが早い:説明するのに時間が掛かります、また、任せた結果のミスを自分が処理するのも見えています。「社員の成長の機会を奪ってしまう」と理解しているものの、売上確保や差し迫った期限を優先し、自分でやることを選んでしまいます。

3.社員への遠慮:任せることを先延ばしにした結果、部下は「その仕事量が当然」という認識を持ってしまっています。大手企業の方には想像できないかもしれませんが、社長からの依頼に対し「嫌です」と答えたり、「仕事が増えるのですか」と露骨な表情を見せたりする社員もいます。一方で、優秀な社員は、すでにこれ以上の負担を課すことは出来ないほどの状態になっています。

冒頭の運送関連サービス業T社長も正にこの状態でした。優秀な1名の所長は、本部の役職も兼務しており、明らかな業務過多になっています。その一方で、他の3名の所長は明らかに「軽」そうです。自分で判断できないことがあると、すぐにT社長に連絡があります。また、部下をしっかり指導することも無く、その関係は「同僚」です。

その状態に業を煮やしたT社長は、「少しは自分で考えろ。所長なのだから」と距離を置くことにしました。当初は機能していると思われたものの、2か月が過ぎたころには、問題が次々と発生しました。

ある営業所では、勝手に結構な金額の備品を購入していました。ある営業所では、取引先の要請に簡単にイエスと答えていました。また、部下に対し勤務時間の変更まで口約束していたのです。T社長は、管理者への権限委譲の典型的な失敗を犯してしまったのでした。

管理者への権限委譲を上手くできないと起きる現象

・勝手な判断をする:方針やルールに沿わず、間違った決定を下す。

・指示待ちのまま変わらない:自ら考えず、何かあるとすぐに指示を仰ぐ。

・部下を管理しない:嫌われたくないため、指導や注意をしない。

・結果に責任を持たない:作業はするが、その責任はやらせた社長にあるという態度。

・特定の業務に固執する:管理業務ではなく、自分が作業を続けてしまう。

その結果

・部下からの信頼を失う:「あの人は部長なのに、何もしてくれない…」と時に人材流出に。

権限委譲のステップ

ステップ1.人を選ぶ

年商数億企業に優秀な社員はそうはいません。責任感があり成長意欲が高い人など居たとしても、その人はすでに「業務過多」の状態です。次の管理者やその優秀人材の下を育てる必要があります。

そのために最初にするのが『人選』です。有能ではなくとも、こちらに協力的であり、素直な者を選ぶことが重要です。

間違っても、非協力であったり、こちらの言葉にいちいち反論したりする者を選ぶと、全く事が進まなくなります。それどころか多くのパワーを削がれることになります。

ステップ2.仕組みをつくる

このコラムや書籍で何度もお伝えしている通り、管理者を機能させるためには、仕組みの存在が前提となります。「案件が見える状態にあること」、「業務の基準が明確であること」その基盤をつくります。これは管理者だけでなく、会社全体、社員全員に当てはまることです。しっかり仕組みで回る会社にしましょう。

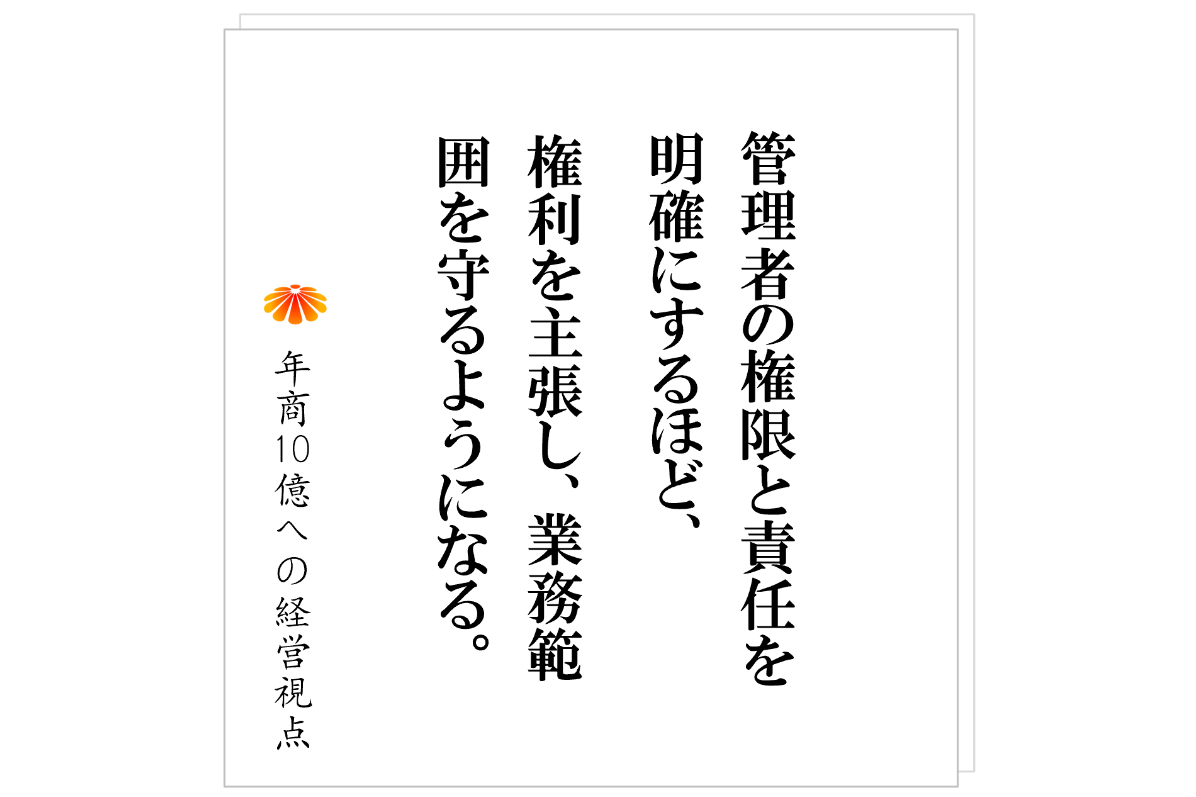

逆を言えば、仕組みで回っていない会社の「権限委譲」は無理だということです。管理者を機能させるために「職務分掌を設ける」や「責任と権限の明文化をする」という取組みをする会社があります。しかし、その殆どは上手くいかず、却って組織の硬直化(自分の業務範囲しか仕事をしない状態)を招くことになっています。

ステップ3.定期的なミーティングを行う

管理者の判断と社長の判断が揃うには、やはり経験が必要になります。自分がその業務に直面し、そして自分で考えることでしかその経験は積めないのです。その答え合わせとして、また、その相談の場としてのミーティングを設けます。

世の少なくない社長が、手を放すのが早すぎるのです。「任せた」と伝えたところで、その瞬間にその人の能力が上がることは無いのです。ある期間は、任命した者としての責任と覚悟を持ち、その手間を掛ける必要があります。

ミーティングを定期化することが、その本人の不安解消とモチベーションアップになります。

ステップ4.伝えたことを文章にさせる。

その定期でのミーティングで伝えた指示と、社長の考え方を文章でまとめさせましょう。文章でまとめることで、その管理者自身はその業務をより深く理解することになります。また、その文章化されたものを確認することで、本人の理解度を測ることができます。欠けているものについては、再度伝えることでその習得は格段に早くなります。

そして、その書面化したものを会社としての方針書にすることで、会社の仕組みにすることができます。

T社長は、実際にこれを実行に移しました。その結果、2名の所長が機能し始めたのです。一方で、1名の所長の能力不足(協力的でない)が解りました。

T社長は言われました。

「よく考えたら、今までまともに人を使えたことはありませんでした。今回初めてそれが出来たという実感があります。」(素晴らしい。)

その後T社長は、営業所長すなわち営業所の『量産』に入ったのです。4か所だった営業所を、翌年に2か所増やし、もう翌年に2か所増やしました。年商6億円が2年で11億円になりました。

お勧めの関連記事

No.410:職務分掌をつくる、権限を明確化する。これが話題に出るのは、決まって組織運営がうまく行っていない会社である。

https://www.yssc.jp/column/column410.html

No.120:「社風」を免罪符のように使うな!社風を変える唯一のやり方

https://www.yssc.jp/column/column120.html

矢田 祐二

理工系大学卒業後、大手ゼネコンに入社。施工管理として、工程や品質の管理、組織の運営などを専門とする。当時、組織の生産性、プロジェクト管理について研究を開始。 その後、2002年にコンサルタントとして独立し、20年間以上一貫して中小企業の経営や事業構築の支援に携わる。

書籍 年商10億シリーズ、好評発売中